Patienten und Angehörige

Die Parkinson-Krankheit – ein Überblick

Merkmale der Parkinson-Krankheit:

- Parkinson ist eine dauerhafte, fortschreitende neurologische Erkrankung, die lange unerkannt bleiben kann.

- Auslöser der Krankheit ist ein zunehmender Verlust von Nervenzellen, die Dopamin produzieren – diesen Botenstoff braucht unser Körper, um Bewegungen zu steuern.

- Die Erkrankung hat in ihrem Verlauf daher Auswirkungen auf die Bewegungsfähigkeit und die Bewegungskoordination, die mit zunehmendem Nervenzellverlust vielfältiger und stärker werden können.

- Was genau das Absterben der Nervenzellen herbeiführt, ist wissenschaftlich noch nicht geklärt.

Die Parkinson-Krankheit kann zwar weder gestoppt noch verhindert werden, doch lassen sich die typischen Beschwerden mit Medikamenten behandeln. Ziel der heute verfügbaren medizinischen Wirkstoffe zur Verbesserung der Bewegungsabläufe ist es, den Verlust des Botenstoffs Dopamins im Gehirn auszugleichen. Goldstandard ist dabei Levodopa:

- Hierbei handelt es sich um ein sogenanntes Prodrug, das heißt eine Vorstufe des körpereigenen Dopamins, das selbst nicht vom Blut ins zentrale Nervensystem (ZNS) übergehen kann.

- Levodopa hingegen wird im ZNS zu Dopamin verstoffwechselt und kann so den Dopaminmangel ausgleichen.

Allerdings kann im Krankheitsverlauf die zunächst gute Wirksamkeit dieser Arzneimittel nachlassen. In solchen Fällen ist eine rechtzeitige Änderung der Behandlungsstrategie besonders wichtig, um die Lebensqualität aufrechtzuerhalten.

Anzeichen und Symptome der Parkinson-Krankheit

Typische Anzeichen sind:

- Muskelzittern (medizinisch: Tremor),

- Muskelsteifheit (medizinisch: Rigor),

- Verlangsamung der Bewegung (medizinisch: Bradykinese)

- Gang- und Gleichgewichtsstörungen (medizinisch: posturale Instabilität)

Diese die Bewegung betreffenden Beschwerden werden als Kardinalsymptome bezeichnet. Darüberhinaus können auch nicht die Bewegung betreffende Symptome auftreten, wie z.B. Konzentrationsstörunge, Teilnahmslosigkeit und Albträume.

Der Verlauf der Erkrankung ist schleichend und individuell sehr unterschiedlich, zeigt jedoch charakteristische Stadien, in denen die Symptome zunehmend an Intensität und Alltagsrelevanz gewinnen.

Verlauf der Parkinson-Krankheit

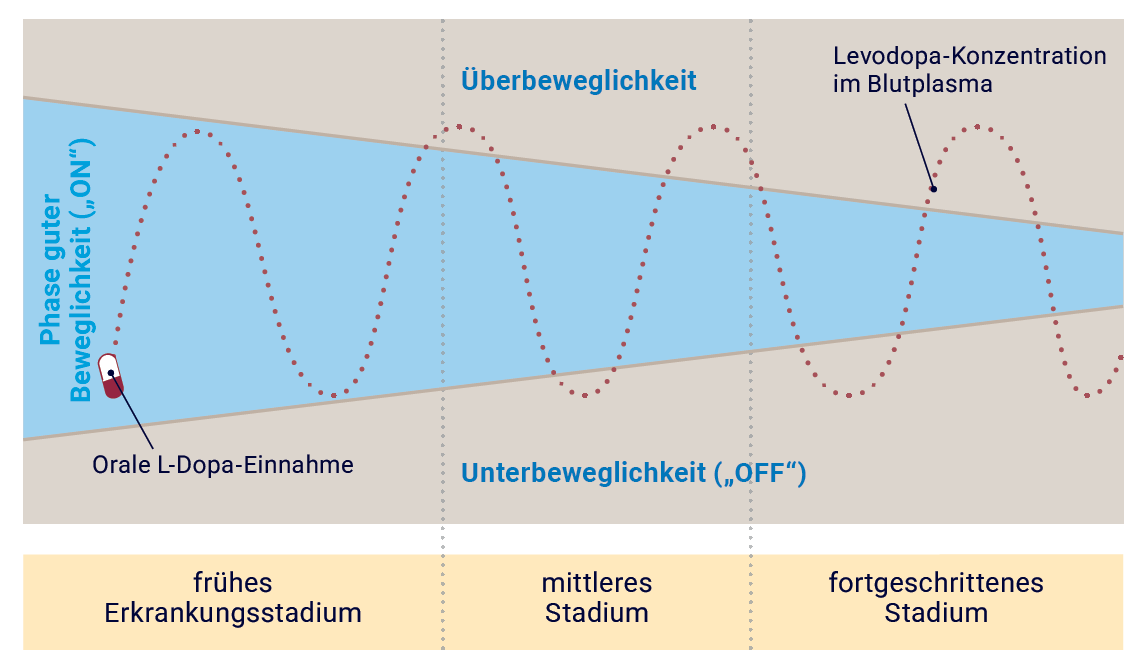

Wirkschwankungen und verzögerte Wirkstoffaufnahme bei der oralen Therapie

Das passiert bei fortschreitender Parkinson-Krankheit

- Immer mehr Dopamin bildende Nervenzellen im Gehirn gehen verloren.

- Der Botenstoff Dopamin ist immer weniger verfügbar.

- Der Dopaminmangel lässt sich mit oralen Medikamenten – anders als zuvor – nicht mehr genügend ausgleichen, um die Beschwerden zu lindern.

- Die Gehirnzellen verlieren allmählich ihre Fähigkeit, Dopamin zu speichern und bei Bedarf genügend davon freizusetzen.

→ Hierdurch kommt es zu Schwankungen bei der Wirkung von oral eingenommenen Parkinson-Medikamenten.

Solche Schwankungen können außerdem entstehen, wenn der Wirkstoff der Levodopa-Tablette im Körper nicht schnell genug dorthin gelangt, wo er hinsoll: ins Gehirn. Der Grund: Bei fortgeschrittener Parkinson-Krankheit arbeitet der Magen verlangsamt, zugleich muss die Tablette mitsamt ihrem Wirkstoff hier hindurch, um ans Ziel zu gelangen.

→ Mögliche Folge: zu wenig Wirkstoff im Gehirn, obwohl die Tablette pünktlich eingenommen wurde.

Typisches Anzeichen von Wirkschwankungen: ON- und OFF-Phasen, die sich abwechseln

ON-Phase:

• Es treten keine Beschwerden auf – die Tablette wirkt zufriedenstellend.

OFF-Phase:

• Die Tablette wirkt nicht ausreichend – die Beweglichkeit ist entsprechend eingeschränkt. Zudem können Beschwerden wie Zittern, Schmerzen oder Konzentrationsschwäche stärker werden.

Die Wirksamkeit der Levodopa-Tabletten und die Beweglichkeit nehmen im Krankheitsverlsuf immer weiter ab.

Ab wann spricht man von einer „fortgeschrittenen Parkinson-Krankheit“?

Parkinson ist eine vielschichtige Erkrankung und verläuft zudem individuell verschieden. Wann die Stufe beginnender Wirkschwankungen erreicht ist und die Erkrankung als fortgeschritten gelten kann, lässt sich also nicht pauschal sagen.

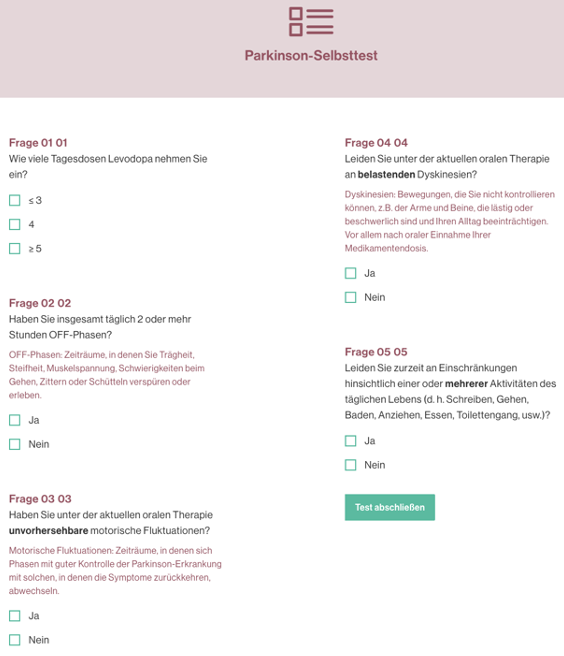

Allerdings gibt es einen einfachen Selbsttest:

- Ein Team aus international anerkannten Parkinson-Spezialist*innen hat diesen anhand bestimmter Kriterien entwickelt.

- Der Test ermöglicht es, das Fortschreiten der Parkinson-Krankheit und eine unzureichende Wirksamkeit der oralen Therapie rechtzeitig zu erkennen.

Veränderte Beschwerden? Wirkt die orale Therapie noch richtig? Finden Sie es heraus

Schritt 1: Gehen Sie zunächst dem Zusammenspiel Ihrer Beschwerden und Ihrer Medikamentengabe auf den Grund.

- Schreiben Sie dazu Ihre und die Beobachtungen Ihrer Angehörigen auf, denn Ihre Angehörigen erleben oder bewerten manche Situationen möglicherweise anders als Sie.

- Anregungen für eine einfache Umsetzung dieses Vorgehens finden Sie hier.

- Mit dieser Vorbereitung fällt es Ihnen vermutlich leichter, mit Ihrem*r Ärzt*in beim nächsten Termin darüber zu sprechen.

Schritt 2: Machen Sie nun den Parkinson-Selbsttest.

- Anhand von fünf kurzen Fragen können Sie hiermit herausfinden, ob Ihre jetzige Therapie mit Tabletten oder Kapseln ausreichend gegen Ihre Parkinson-Beschwerden wirkt.

- Beantworten Sie die Fragen in aller Ruhe zu Hause und sprechen Sie mit Ihrem*r Ärzt*in über das Ergebnis Ihres Tests – denn: Der Selbsttest ersetzt NICHT das Arztgespräch!

- Den ausgefüllten Parkinson-Selbsttest können Sie ausdrucken oder digital abspeichern – so haben Sie eine weitere Orientierungshilfe für Ihr Arztgespräch.

Schritt 3: Sprechen Sie mit Ihrem*r Ärzt*in.

- Auf der Basis Ihrer Ergebnisse des Beschwerden-Checks und Parkinson-Selbsttests können Sie zusammen mit Ihrem*r Ärzt*in weitere Entscheidungen für Ihre Therapie treffen.

- Wird ärztlich festgestellt, dass Anzeichen einer forgeschrittenen Parkinson-Krankheit vorliegen, die sich mit oraler Medikation nicht ausreichend behandelt lassen, kann durch einen Wechsel der Therapie die Lebensqualität verbessert werden.

Symptome, die auf eine fortgeschrittene Parkinson-Krankheit hinweisen können

Die Parkinson-Krankheit hat in ihrem Verlauf ungünstige Auswirkungen, die mit zunehmendem Verlust von Nervenzellen vielfältiger und stärker werden können. Eine ganze Reihe unterschiedlicher Symptome kann dabei auftreten:

Motorische, das heißt die Bewegung betreffende Symptome

Zum Beispiel:

- Fluktuationen: Zeiträume, in denen sich Phasen guter Kontrolle Ihrer Parkinson-Krankheit und solche, in denen die Symptome zurückkehren, abwechseln

- Phasen mit OFF-Symptomen: Zeiträume, in denen Sie Trägheit, Steifheit, Muskelspannung, Schwierigkeiten beim Gehen, ein Zittern oder Schütteln verspüren oder erleben

- Dyskinesien: Zusätzliche Bewegungen oder Bewegungen, die Sie nicht kontrollieren können

- u. a. m.

Nicht-motorische, das heißt nicht die Bewegung betreffende Symptome

Zum Beispiel:

- Aufmerksamkeits-, Konzentrations- oder Gedächtnisstörungen

- Optische Wahrnehmungen, die für Betroffene real wirken, ohne es tatsächlich zu sein

- Teilnahmslosigkeit, Gefühl innerer Leere, fehlender Antrieb, Verwirrtheitszustände und Albträume

- u. a. m.

Symptome, die die Funktionsfähigkeit im Alltag betreffen

Zum Beispiel:

- Wiederholtes, unerwartetes Stürzen trotz optimaler Einstellung

- Erforderliche Hilfe bei Aktivitäten des täglichen Lebens wie Körperpflege, Ankleiden und Essen

- Stark eingeschränkte Fähigkeit, komplexe Aufgaben zu bewältigen, z. B. falsche Reihenfolge der Arbeitsschritte beim Zubereiten einer Mahlzeit

- u. a. m.

Kommen Ihnen die oben genannten Symptome bekannt oder teilweise bekannt vor?

Machen Sie den Parkinson-Selbsttest und sprechen Sie Ihre*n Ärzt*in unbedingt auf Ihre Symptome an.

→ Gemeinsam können Sie herausfinden, ob Ihre Erkrankung weiter fortgeschritten ist, und ggf. eine neue Behandlungsstrategie wählen – damit es Ihnen schon bald wieder besser geht.

Schauen Sie sich dazu auch dieses Video an:

Nehmen Sie Wirkschwankungen und zunehmende Beschwerden nicht hin

Ihnen stehen verschiedene nicht-orale Folgetherapien zur Auswahl

Irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem sich Wirkschwankungen mit Tabletten oder Kapseln nicht mehr ausreichend regulieren lassen.

→ Die gute Nachricht: Für diese Situation gibt es Therapiemöglichkeiten, die Ihnen wieder eine gleichmäßige Medikamentenwirkung ermöglichen.

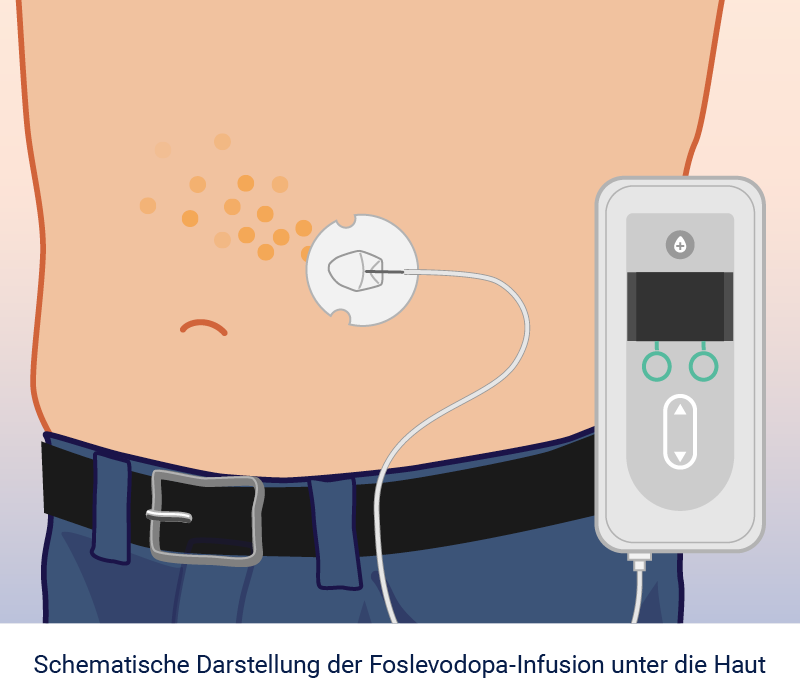

Die Foslevodopa-Infusion unter die Haut

Die kontinuierliche Infusion von Foslevodopa bietet eine gleichmäßige Medikamentenwirkung. Foslevodopa wird über eine Pumpe 24 Stunden am Tag kontinuierlich abgegeben.

- Foslevodopa wird im Körper zuerst in Levodopa (auch L-Dopa genannt) und dann in Dopamin umgewandelt.

- Die Kombination mit Foscarbidopa verhindert, dass Foslevodopa vorzeitig zu Dopamin abgebaut wird.

- Die Wirkstoffe Foslevodopa und Foscarbidopa sind sogenannte Prodrugs, das heißt, sie werden erst im Körper zu den Arzneiwirkstoffen Levodopa und Carbidopa umgewandelt.

- Carbidopa sorgt dafür, dass Levodopa nicht bereits außerhalb des Gehirns abgebaut wird, das heißt ausreichend an der richtigen Stelle wirken kann: im Gehirn.

- Die Wirkstoffkombination wird mithilfe der Pumpe und eines kleinen Kunststoffröhrchens (Kanüle) unter die Haut gebracht.

- Die Anwender*innen können die Kanüle mit einer Applikationshilfe selbst in die Haut einführen.

- Die Kanüle kann bis zu drei Tage an einer Infusionsstelle verbleiben.

Die kontinuierliche Apomorphin-Infusion unter die Haut

Hierbei wird das Medikament mit einer Pumpe über eine Sonde und eine kleine Kunststoffnadel kontinuierlich unter die Haut verabreicht.

- Die Nadel wird täglich neu in die Bauchdecke eingebracht und mit einem dünnen Pflaster geschützt – die Einstichstelle ist regelmäßig zu reinigen.

- Die Pumpe wird so eingestellt, dass sie den Wirkstoff gleichmäßig in der gewünschten Menge abgibt.

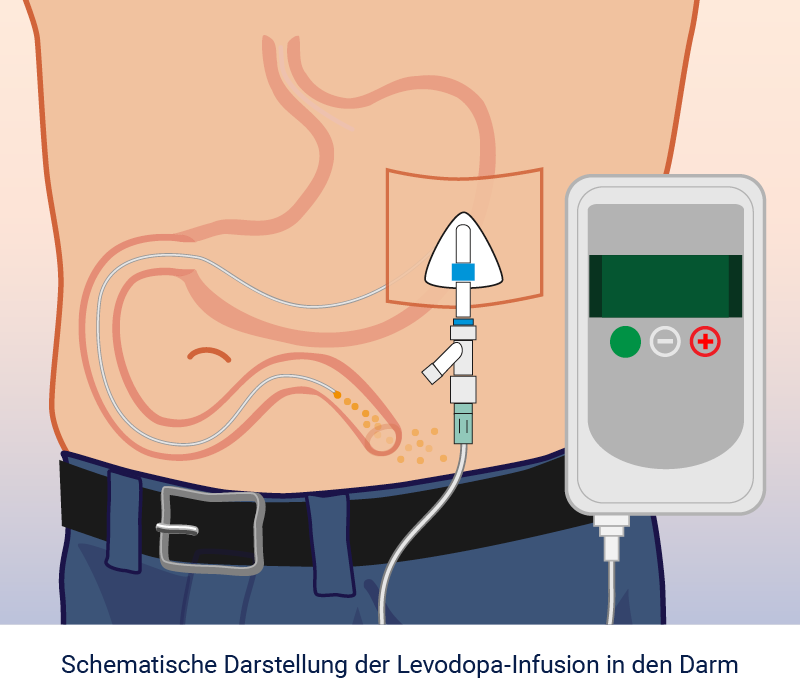

Die kontinuierliche Levodopa-Infusion in den Darm

Die kontinuierliche Infusion in den Darm bietet eine gleichmäßige Wirksamkeit von Levodopa. Levodopa wird über eine Medikamentenpumpe und eine Sonde, die durch die Bauchdecke führt, direkt und gleichmäßig in den Dünndarm gegeben.

- Für die Dauerinfusion kommt eine Sonde zum Einsatz, die in einem kurzen operativen Standardeingriff gelegt wird – zuvor kann die Wirksamkeit dieser Therapiemethode über eine bis in den Dünndarm reichende Nasensonde ohne Operation getestet werden.

- Die kontinuierliche Levodopa-Infusion umgeht den Magen und damit das Problem der bei fortgeschrittener Parkinson-Krankheit verzögerten Magenentleerung, die bei einer Tablettentherapie zu Wirkschwankungen führen kann.

- Wie viel Wirkstoff abgegeben wird, kann über die Pumpe individuell reguliert werden.

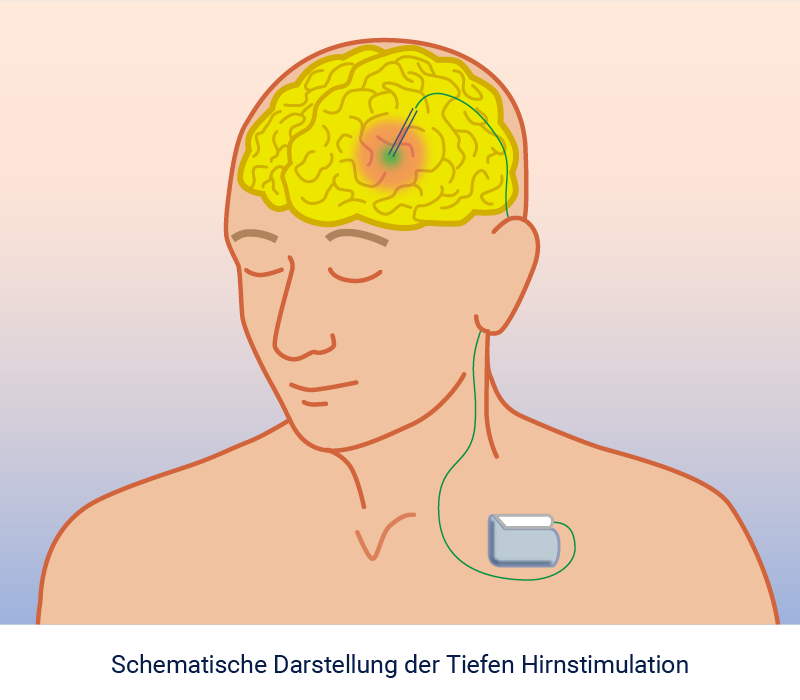

Die Tiefe Hirnstimulation

Hierbei werden in einem mehrstündigen chirurgischen Eingriff zwei Elektroden durch die Schädeldecke millimetergenau in bestimmte Gehirnbereiche vorgeschiben. Über dünne, unter die Haut verlaufende Kabel sind sie mit einem kleinen Gerät verbunden, das im Bereich des Schlüsselbeins implantiert wird.

- Dieser Stimulator gibt kleine elektrische Impulse an die Elektroden ab – die Stärke der Impulse lässt sich von außen einstellen.

- Mithilfe dieses Verfahrens werden überaktive Gehirnbereiche reguliert.

- Das Ziel: Verbesserung der Beweglichkeit und Ausgleichen von Wirkschwankungen

Studienergebnisse

- Alle vier Behandlungsverfahren können nachweislich eine therapiebedingte Überbeweglichkeit verringern und Phasen mit schlechter Wirksamkeit verkürzen.

- Bisher wurden die vier Methoden allerdings nicht in Studien miteinander verglichen.

- Daher ist derzeit nicht bekannt, ob eines der Verfahren wirksamer ist als die anderen – die Wirksamkeit ist vermutlich ohnehin von Mensch zu Mensch verschieden.

WELCHE METHODE PASST ZU MIR?

Ob die Foslevodopa-Infusion oder die Apomorphin-Infusion unter die Haut, die Levodopa-Infusion in den Darm oder die Tiefe Hirnstimulation für Sie in Frage kommt, wird Ihre Ärzt*in gemeinsam mit Ihnen und ggf. Ihren Angehörigen sorgfältig abwägen.

Die Entscheidung hängt auch von diesen individuellen Fragen ab:

Welche Symptome belasten Sie am meisten und was ist Ihnen und ggf. Ihren Angehörigen am wichtigsten?

Wie verläuft die Parkinson-Krankheit bei Ihnen?

Welche Therapie können Sie sich vorstellen?

Wie ist Ihr allgemeiner Gesundheitszustand?

Auf jeden Fall wünschen wir Ihnen alles Gute!

Ärztebereich

PRODUODOPA® – Für Patient*innen mit fortgeschrittener Parkinson-Krankheit

PRODUODOPA® (Foslevodopa/Foscarbidopa – LDp/CDp):

- Seit Ende 2023 verfügbar für die Behandlung der fortgeschrittenen Parkinson-Krankheit [1]

- Subkutane Therapie mit einem Levodopa-Prodrug [a] – ohne operativen Eingriff [1]

- Leitliniengerechte [2] kontinuierliche 24-h-Therapie

- Signifikante Verbesserung der Symptomkontrolle bei allgemein guter Verträglichkeit [1, 3-5]

[a] PRODUODOPA® besteht aus den Prodrugs Foslevodopa und Foscarbidopa, die im Körper zu Levodopa und Carbidopa umgewandelt werden. 1

PRODUODOPA® – 3-fach überzeugend

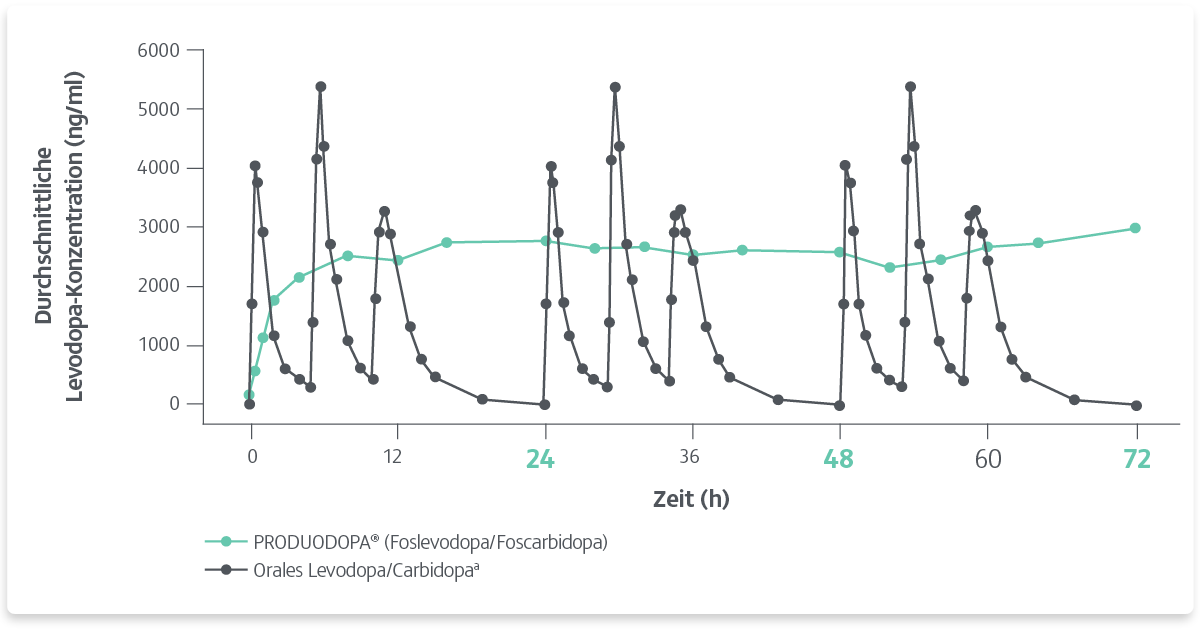

Die subkutane Gabe überzeugt mit kontinuierlichen Wirkspiegeln

Vergleich der durchschnittlichen Levodopa- und Carbidopa-Expositionen zur Beurteilung der Unterschiede bei den Pharmakokinetik-Fluktuationen:

- PRODUODOPA®-Infusion vs. simulierte Exposition mit Tagesdosen von 400 mg Levodopa/Carbidopa 3-mal täglich [3]

Kontinuierliche Wirkspiegel über 24 Stunden im Vergleich zu oraler Therapie [3]

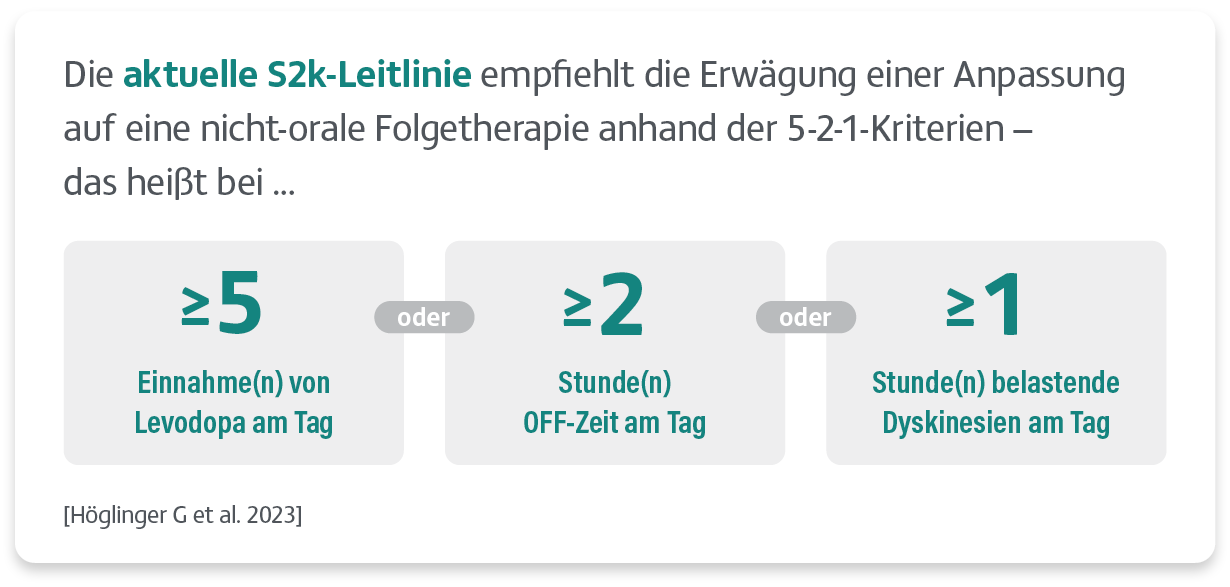

Die 5-2-1-Kriterien: Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Umstellung auf eine nicht-orale Folgetherapie?

Bei einer Parkinson-Erkrankung kann eine rechtzeitige Umstellung auf eine nicht-orale Folgetherapie zum Erhalt bzw. zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen [9].

Wann jedoch ist der richtige Zeitpunkt für eine solche Umstellung?

Zu einem frühzeitigen Erkennen der Symptome einer fortgeschrittenen Parkinson-Krankheit kann ein vernetztes fachärztliches Vorgehen beitragen.

Wann umstellen auf eine nicht-orale Folgetherapie? Screening-Tools und Patienten-Kasuistik

Screening-Tool MANAGE-PD

Im folgenden Video sprechen Prof. Dr. med. Martin Südmeyer und Prof. Dr. med. Christoph Redecker über die rechtzeitige Einstufung von fortgeschrittenem Parkinson und die frühzeitige Therapieumstellung. Dabei stellen sie das Screening-Tool MANAGE PD vor, das bei der Entscheidungsfindung Unterstützung bietet.

Parkinson-Check für Patient*innen

2021 wurde in Deutschland der Parkinson-Check entwickelt:

- Es ist die Patient*innen-Version von MANAGE-PD

- Betroffene können damit schnell und einfach einschätzen, wie gut ihre Symptome durch orale Medikation noch kontrollierbar sind.

- Anschließend können sie ihr Ergebnis mit ihrem Arzt/ihrer Ärztin besprechen.

Wie profitieren Patient*innen von einem Wechsel auf eine subkutane Therapie mit PRODUODOPA®?

In den folgenden Videos erfahren Sie anhand von Kasuistiken, was eine rechtzeitige Umstellung bewirken kann:

- Der frühe Therapiestart ermöglichte den Patient*innen, wieder einen uneingeschränkten Alltag zu führen

- und gab ihnen die Möglichkeit, wieder regelmäßig an Freizeitaktivitäten teilzunehmen.

Multiprofessionelle Zusammenarbeit für eine effektivere Behandlung bei fortgeschrittenem Parkinson

Weise diskutiert“ mit Parkinson-Expert*innen

![Bildstreifen_1920px-neutral[64]](https://parkinson.thieme.com/wp-content/uploads/sites/16/2025/08/Bildstreifen_1920px-neutral64.jpg)

Im Neuro-Talk „Parkinson – Weise diskutiert“ ging Prof. Dr. David Thomas Weise in den Dialog zum Thema „effektivere Behandlung der fortgeschrittenen Parkinson-Krankheit durch multiprofessionelle Zusammenarbeit“. Die Expert*innen diskutierten…

- den Stellenwert der nicht-oralen Folgetherapien,

- dabei insbesondere der subkutanen Infusionstherapie mit dem Levodopa/Carbidopa-Prodruga PRODUODOPA® (Foslevodopa/Foscarbidopa).[1]

Wichtiger Aspekt dabei:

- Die Bedeutung der multiprofessionellen Versorgung bei fortgeschrittener Parkinson-Krankheit.

- DENN: Durch die enge Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen in Parkinsonnetzwerken lassen sich Symptome und Fortschreiten der Erkrankung gezielter beobachten und Veränderungen frühzeitig erkennen.

Besonders relevant wird dies in fortgeschrittenen Krankheitsstadien – wenn…

- unter oraler dopaminerger Therapie Wirkfluktuationen auftreten und

- eine frühzeitige Umstellung auf eine kontinuierliche, nicht-orale Folgetherapie die Symptome lindern und die Lebensqualität verbessern kann.[ 9,10]

[a] PRODUODOPA® besteht aus den Prodrugs Foslevodopa und Foscarbidopa, die im Körper zu Levodopa und Carbidopa umgewandelt werden. 1

Abkürzungen:

PDSS-2 = Parkinson’s Disease Sleep Scale 2

LCIG = Levodopa-Carbidopa-Intestinal-Gel

Referenzen

- Fachinformation PRODUODOPA®, aktueller Stand.

- Parkinson-Krankheit S2k-Leitlinie 2023: Höglinger G et al. Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. www.dgn.org/leitlinien (www.dgn.org/leitlinien, abgerufen am 01. Juli 2025).

- Rosebraugh M et al. Parkinsonism Relat Disord. 2022;97:68–72.

- Soileau MJ et al. Lancet Neurol. 2022;21(12):1099–1109.

- Aldred J et al. Neurol Ther. 2023;12(6):1937–1958.

- Chahine LM et al. Sleep Med Rev.2017;35:33–50.

- PD Avengers/Global Alliance to End Parkinson's Disease Assn. Wake-Up Call: New Patient Survey Reveals Parkinson’s Significantly Disrupts Sleep, Pressemitteilung (https://einnews.com/pr_news/722236527/wake-up-call-nw-patient-survey-reveals-parkinson-s-significantlydisrupts-sleep, aufgerufen am 01.07.2025).

- Trenkwalder C et al. Mov Disord. 2011;26:644–652.

- Fründt O et al. Brain Sci. 2023;13(5):736.

- Poewe W et al. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:7013.

- MANAGE PD: Tool für die rechtzeitige Entscheidungsfindung im Management der Parkinson-Erkrankung (https://www.managepd.eu/, aufgerufen am 01. Juli 2025).

- Antonini A et al. Parkinsonism Relat Disorders. 2021;92:59–66.